EDUCATION / CHILDCARE

ほうりんの教育・保育

-

教育方針

育ちあう こころ

子どもたちの中で眠っているチカラ、

好奇心や想像力、

さらに創造力は

無限に伸びる可能性を秘めています。

子ども同士で成長しあう環境づくりに努め、

そばで見守り支えることが

私たちの役割であり喜びです。 -

保育目標

生かされている いのち に感謝

みほとけさまに手を合わせ、

いのちの尊さと感謝を伝える

「まことの保育」を通して

子どもたちの健やかな成長を支えています。

生かされている”いのち”であることを知り、

多くの人の助けから生まれる喜びが

成長の糧です。

-

CHILDCARE GOALS 01

みほとけさまに

手を合わせるやさしい子にいつもみほとけさまから

見守られていることを知り、

願われている自分の姿に気づき、

素直に感謝し手を合わせるこころを育みます。

-

CHILDCARE GOALS 02

感動したことや自分の思いを

素直に表現できる子に言語、絵画、造形、音楽、身体活動など、

さまざまな取り組みによって

自分の思いや考えを言葉や形にして

相手に伝える力を養います。

-

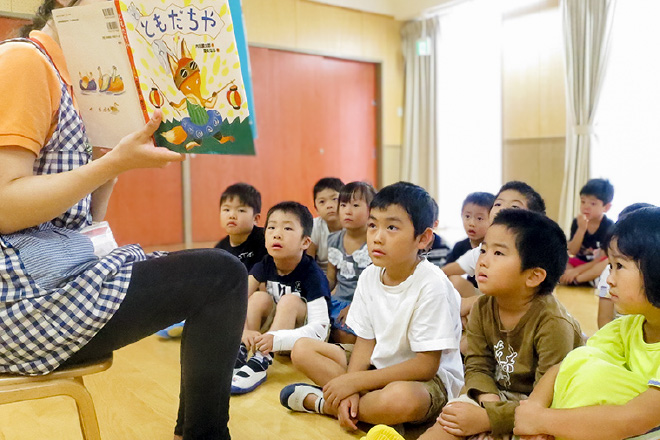

CHILDCARE GOALS 03

お話をよく聞き

よく考えがまんできる子に相手の気持ちに気付き、

自分と違う思いもあると知ることが、

人間関係づくりの第1歩。

「聞く」力をつける多くの体験を通して、

相手を気づかい、

次第にがまんもできるようになります。

-

CHILDCARE GOALS 04

友だちと仲良く遊び

思いやりのある子に集団生活の中で、

お友だちと一緒に楽しく何かを

やり遂げる経験を重ねることで、

相手を思いやり、互いに支え合い、

自分の役割を果たそうとする社会性が

育まれます。

-

CHILDCARE GOALS 05

身近な自然や生命を

大切にできる子に恵まれた自然環境を生かし、花や野菜を育て、

小動物を飼い、身近な自然とふれあう毎日。

手作りの給食や環境学習を通して、

自然を思いやる気持ち、

いのちの尊さを伝えていきます。

EDUCATION & CHILDCARE

保育・教育の取り組み

ほうりんの食育

食べることは生きること。

さまざまないのちを

いただいて生きていることを知り、

感謝していただくことを習慣にしたいから、

ほうりんでは食育に力を入れています。

-

いのちを知る

ほうりんには農家の方と子どもたちが共同でお世話している「ほうりん農園」があります。子どもたちは農作業を通して、野菜にいのちがあることと、そのいのちを育てる大変さを知ります。収穫した野菜は残さず手作り給食に。手ずから育てた野菜にいのちを感じ、感謝とともにいただきます。

-

つくることを知る

調理体験を通して「食べる」ための知識と経験を身につけます。手指の発達を促し、調理の大変さを知り、自分でつくった料理が自信となります。「食べる」ことを大事に思うこころが生きる力につながります。

-

食べることを喜ぶ

管理栄養士が栄養バランスや食感を考えてつくる、ほうりんの「手づくり給食」。低農薬の地元野菜などを用い、旬を生かしたうす味で、味覚を育てます。食べることを喜ぶことを通じて、食への関心を高めます。

自然とのふれあい

子どもの遊び場が少なくなったと言われます。公園でさえ、子どもだけで遊びに出掛けるのが難しい時代になりました。かつて近所の草むらや小川、田んぼなどで出会えていた身近な自然も、現代に生きる子どもたちには遠い存在になりつつあります。 ですが、季節の移り変わりや小さないのちの姿は、自然が教えてくれる「生きた教科書」。

ほうりんでは、身近な自然とふれあうことで伸びていく子どもたちの好奇心や探求心を大切にしたいと考えています。

ぼうけんの森

ほうりんでは、ほうりんこころ幼稚園の裏手に7700㎡にも及ぶ山林を有しています。この森に、山の魅力を知り尽くした森林インストラクターの藤澤和人氏ご夫妻をお招きして、3年がかりで森の環境整備を行いました。ご夫妻は電動工具を一切使わず、すべて手作業で、子どもでも歩きやすい遊歩道を設け、滑落防止の柵を編み、丸太を渡して整備し、アスレチックやブランコ、「トトロの小屋」などを作ってくださいました。おかげさまで園児たちは五感をいっぱいに働かせながら縦横無尽に野山を駆け回れるようになりました。

ここには100種類以上の樹木と9種類の山野草、天然記念物のモリアオガエルまで生息しています。山肌に差し込む木漏れ日。木立を吹き抜ける風の音。見るもの、聞くもの、触れるものすべてが刺激的な森の中。園児たちは頻繁にこの森を訪れ、ここでしかできない自然体験を重ねます。

選べる保育

ほうりんでは「選べる保育」に取り組んでいます。子どもたちはその小さな胸に、自分なりの考えや思いをいっぱいに抱いて日々を過ごしています。ですが、家庭で過ごすのと違い、集団生活の中でその思いを口にするのは難しいものです。 「選べる保育」は、子ども自身が自分のやりたい活動を選ぶことで、自分の思いを素直に表現したり、あるいは苦手なことを克服する時間が取れるようにと編み出したカリキュラムです。生活や保育の中にさまざまな「選べる」しかけを盛り込んで、子どもの思いや隠れた力を引き出していきたいと考えています。

「遊び」を選ぶ

-

1. 選べるコーナー保育(心の習熟)

子どもの遊び場を「ままごとコーナー」「製作コーナー」「パズルコーナー」「絵本コーナー」などに分け、自分の好きな遊びを選びます。自分で選んだという自信が、活動への集中度を高め、さらなる自信につながります。製作コーナーには毛糸やボタン、木の実や枝、古布や工事用廃材など、子どもたちの好奇心をかきたてる素材をたくさん準備しています。

-

2. 習熟度別保育 (道具・用具の習熟)

ハサミを使う活動などは、個々の習熟度や巧緻性に合わせて、段階を踏みながら習得できるようにしています。ハサミの1回切り→直線切り→曲線切りという大きな段階に分け、さらに各レベルで細かく子どもたちの習熟を見きわめながら課題を設けます。子どもたち自身のやる気を支え、「もっと上手になりたい」という気持ちを引き出すための工夫です。

-

3. テーマ別順序性保育 (経験・体験)

年に何度か、大きなテーマのもとに活動を行います。たとえば「川」がテーマの場合、 A.川の様子を描く B.川の生き物になって身体表現する C.川の観察に出かける といった個別活動を用意し、子どもたちに自分のやりたいことを順番に選ばせます。自分の選んだ活動を思い切り行った後は、2番目3番目の活動にも意欲的に参加することができます。年長児になると、大きなテーマそのものも自分たちで考え、その展開や日々の活動内容も話し合って決めるようになります。

「食べる」を選ぶ

-

給食の配膳では、自分の食べたい量を先生に伝え、よそっていただきます。自分の食べ切れる量を把握できるようになること、また最後まで食べ切った満足感を得ることを目的としています。苦手な食材にも少しずつチャレンジ。食べ残しを減らす効果も生まれています。